首里城正殿などが焼失してから4年が過ぎました。

テレビで見た正殿が燃え落ちる姿は今でもはっきり思い出されます。その映像は世界に配信されたため、沖縄県内や日本国内だけでなく、世界中から首里城再建を願って励ましの言葉とともにたくさんの寄付がよせられました。

首里城はそのような多くの方々の熱い思いに支えられて、現在再建工事が進められています。

この機会に首里城正殿について振り返ってみました。

首里城は14世紀の中山王・察度時代から第一尚氏、第二尚氏を経て琉球国の王都として存在していました。

しかし、明治維新を経て日本中が混乱する中、琉球国は新政府の方針によって琉球藩、沖縄県へと変わり、日本の一つの県として位置づけられました。

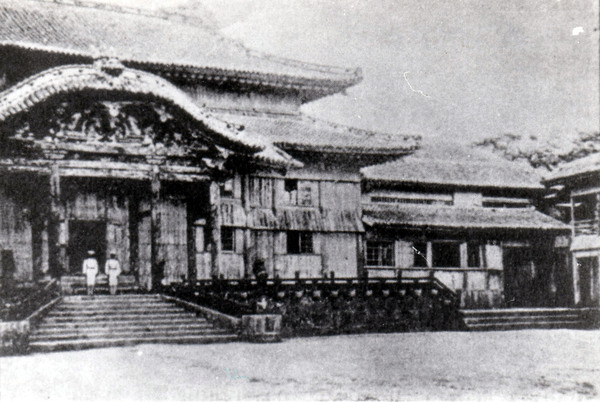

1880(明治13)年に熊本鎮台沖縄分遣隊が首里城に駐留するようになってからは、沖縄県民の気持ちは一時首里城から離れていったようです。

首里城正殿に立つ熊本鎮台分遣隊の歩哨:廃藩布達により、「首里城明渡し」が行われ分遣隊が駐屯することになった(那覇市歴史博物館提供)

首里城正殿に立つ熊本鎮台分遣隊の歩哨:廃藩布達により、「首里城明渡し」が行われ分遣隊が駐屯することになった(那覇市歴史博物館提供)

それから約30年後の1909(明治42)年、首里城は学校や図書館などの公共施設、区民の公園として活用するという目的で首里区に払い下げられました。その時の建物はすでに荒廃し、かつての王宮の美しい姿ではなくなっていました。そのため、首里城正殿を解体してその材料で校舎を建てる案も出されていたようです。

1921(大正10)年に首里区は首里市になりましたが、首里城正殿の老朽化は激しく、大軒は傾き、軒瓦ははげ落ち、今にも崩れそうな状態でした。市の財政は厳しく、1923(大正12)年には正殿の修繕維持にかかる莫大な費用を捻出できないとして正殿を取り壊すことを決議しました。

このことを鎌倉芳太郎から知らされた東京帝国大学教授の伊藤忠太(日本建築史)は内務省の神社局長に提議し、正殿の背後に沖縄神社を建てて正殿を神社の拝殿と位置付けることでその解体から救いました。1925(大正14)年、正殿は国宝に認定されました。

1928(昭和3)年頃から正殿の修繕が始められました。大規模な解体修復工事は1932(昭和7)年から行われて1934(昭和9)年に落成しました。この時、首里市では多くの市民によって大祝賀会が開催されました。

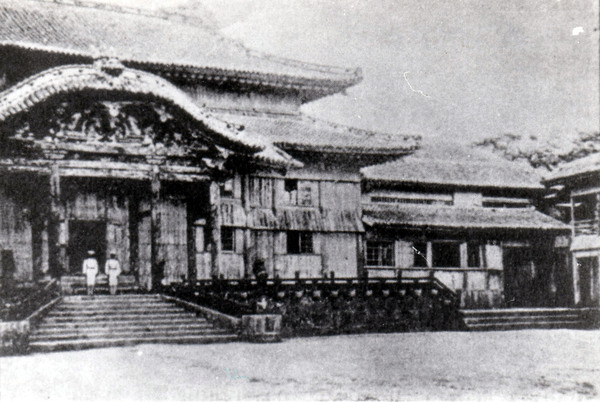

首里市立女子工芸学校/昭和初期:桃原町に校舎が出来るまで首里城の南殿を校舎としていた。写真は昭和初期頃の職員(那覇市歴史博物館提供)

首里市立女子工芸学校/昭和初期:桃原町に校舎が出来るまで首里城の南殿を校舎としていた。写真は昭和初期頃の職員(那覇市歴史博物館提供)

しかし、首里城が修復されてからわずか11年後の1945年(昭和20)年には、沖縄戦により首里城は壊滅しました。

破壊された首里城〔1945/06/18〕(那覇市歴史博物館提供)

破壊された首里城〔1945/06/18〕(那覇市歴史博物館提供)

戦後の首里城跡には、1950(昭和25)年に琉球列島米国民政府により琉球大学が開学。1972年の本土復帰に伴い文部省に移管され国立大学となりました。

やがて首里城再建のため、琉球大学は1977(昭和52)年から1984(昭和59)年にかけて現在の場所に移転され、移転後に建物は解体されました。

1989(平成元)年11月3日、伝統的な木挽き式を経て首里城正殿の起工式が行われ平成の復元工事が始まりました。

1992(平成4)年11月3日、首里城正殿などが完成し、首里城公園が一部開園しました。

2000(平成12)年11月29日には世界遺産に登録され世界中から多くの人が訪れるようになりました。

2019(平成31)年2月、約30年に及ぶ復元事業が完了。正殿裏の御内原エリア、東のアザナエリアが公開され、全面開園となりました。

2019年9月の首里城正殿

2019年9月の首里城正殿

同じ年の2019(令和元)年10月31日、首里城正殿は火災に遭い崩れ落ちました。

2022(令和4)年11月3日、沖縄県民だけでなく世界中の人々の熱い思いを受けて、首里城正殿の起工式が行われ、令和の復元整備工事がスタートしました。復元工事は2026(令和8)年秋の完成を目指して現在進行中です。

2023年6月の首里城

2023年6月の首里城

[参考文献:『蘇る首里城 歴史と復元』首里城復元期成会1993年]